국가석학 1∙2호 내친 한국, 중국은 연구소 지어 모셔갔다 [인재 빨아들이는 中]

23일 산업계와 학계에 따르면, 차세대 반도체·배터리 기술로 각광받는 탄소나노튜브(CNT)의 세계적 권위자인 이영희 성균관대 HCR 석좌교수가 중국 후베이공업대에 임용돼 반도체·양자 연구소를 이끌고 있는 것으로 확인됐다. 기초과학연구원(IBS) 나노구조물리연구단장을 맡았던 이 교수는 정년퇴임 후 안정적인 국내 연구처를 찾지 못하다 중국행을 택했다.

앞서 지난해에는 이론물리학자 이기명 고등과학원 부원장이 정년퇴임 후 중국 베이징 수리과학응용연구원(BIMSA) 교수로 옮겼다. 이영희·이기명 교수는 각각 2005년(1회)과 2006년(2회) 교육부·한국연구재단이 발표한 ‘국가석학’에 선정됐지만, 국내에선 자리를 찾지 못했다. 반면에 중국은 각 성(省)의 대학들이 나서서 전 세계 이공계 석학을 모셔 ‘연구개발(R&D) 굴기’에 박차를 가하고 있다.

━

한국서 ‘정년 됐다’ 내보내자, 中 바로 영입

이 교수는 과학기술정보통신부에 연구 기획안을 내는 등 국내에서 연구할 길을 찾았으나, 무산된 것으로 알려졌다. 이 교수는 중앙일보 문의에 답변을 피했다.

중국 우한시 후베이공업대는 이 교수 영입 후 1만6000㎡(약 4850평) 규모의 저차원 양자 물질(LQM) 연구소를 세웠다. 학교는 ‘세계적 연구자 이영희 교수의 팀, 최첨단 연구 장비, 연봉 26만 위안(약 5000만원)에 체류·창업비 별도’를 내걸고 연구원을 모집하고 있다. 연구 분야는 2D 반도체와 태양전지 등이다.

━

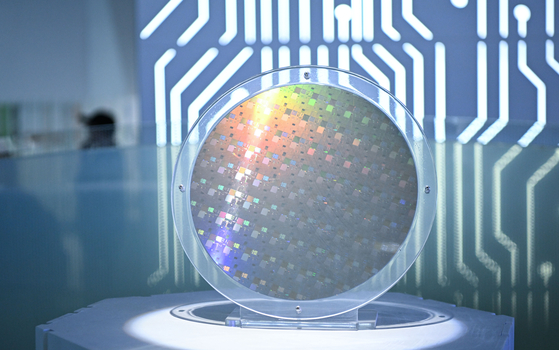

중국 쏟아지는 공학 인력…미국 제재 버텨

지난 1월 중국 연구진이 엔비디아의 구형 그래픽처리장치(GPU) 속도를 800배 높이는 알고리즘에 대한 논문을 발표해 화제가 됐다. 이론적으로라면 게임용 GPU로도 항공·우주·국방의 복잡한 문제를 해결할 수 있다는 내용이다. 학계를 더욱 놀라게 한 건 신생 대학 ‘선전 베이리·모스크바대(MSU-BIT)’의 성과라는 거다.

MSU-BIT는 모스크바 국립대와 베이징 이공대가 2017년 광둥성 선전시에 세운 최초의 중·러 합작 대학이다. 모스크바대 교수진이 강의하고 학생들은 러시아어를 함께 배운다. 선전시 지원 장학금이 풍부하고 교수진 처우도 중국 평균의 2~3배다. 모스크바대 출신의 이 대학 김정근 교수는 중앙일보에 “러시아의 우수한 기초과학 교육을 중국이 빠르게 전수받는 방식”이라고 말했다.

‘중국의 실리콘밸리’ 선전시는 지난 10년 새 홍콩중문대(2014년)·하얼빈공대(2016년)·중산대(2020년)의 분교, 칭화-UC버클리대(2014년)와 조지아공대-톈진대 연구소(2020년)를 줄줄이 유치했다. 이곳 졸업생들이 화웨이 등에 입사한다.

지난 15일 트럼프 정부가 엔비디아의 저사양 GPU H20의 중국 수출을 막았지만, 애가 타서 움직인 건 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)였다. 화웨이·캠브리콘 등 중국 반도체 기업들의 위협이 거세기 때문이다. 미국이 첨단 GPU·장비를 틀어막고 있지만, 중국의 공학 인력들은 설계·소재·알고리즘 혁신으로 이를 사방에서 뚫고 있다.

━

중국 “랩 통째 오면 얼마”…한국 공대교수에 연봉표 돌린다

그러나 국내 산업계·학계에서는 “놀랍지 않다”고 입을 모았다. 국내 메모리 업체 연구자는 “YMTC는 메모리 업계 중 가장 먼저 본딩 기술을 양산에 적용했다”며 “박사급 직원이 엄청나게 많다 보니 R&D 속도가 무섭다”고 말했다. 익명을 요청한 서울대 공학계열 교수는 “중국 기업에서는 누가 연구하다 쓰러지면 다음 사람이 연구하는 ‘인해전술 R&D’가 이뤄지니, 당할 길이 없다”고 했다.

최근 한국 공대 교수들이 모이면 ‘중국 영입 제안’이 화제다. 전기전자·소재·설계 등 전공, 특히 반도체 관련 특허를 보유한 교수들에게 중국 대학의 러브콜이 쏟아져서다.

서울의 한 공대 교수는 중앙일보에 “여행사 패키지 상품처럼 ‘○○성 대학은 연봉과 연구비 얼마’ ‘랩을 통째로 들고 오면 얼마’라고 조건별 단가를 제시해 깜짝 놀랐다”며 “국책 과제 수행 중이라 그들과 더 이상 대화하지 않았지만 파격적인 연구 환경에는 관심이 갔다”고 했다.

한국의 반도체 인력 양성 정책은 학부 계약학과 졸업생을 늘리는 정도다. 반도체 계약학과 대상으로 강의 중인 한국과학기술원(KAIST)의 한 교수는 “학부에서 반도체 인재를 양성한다는 건 난센스”라고 말했다. 학부 4년은 기초 수학·공학 실력을 다지기에도 짧고, 정교수 정원이 제한된 계약학과로는 양질의 커리큘럼을 짜기 어렵다는 거다. 이희덕 충남대 교수는 “석사 과정 반도체 연구 인력을 확대해야 산업적으로 실질적인 도움이 될 것”이라고 말했다.

심서현([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)