[정철근의 퍼스펙티브] 대기업 규제·역차별 확 풀어 제조업 생태계 이끌게 하자

미국으로 떠나는 기업들, 제조업 공동화 어떻게 막을 것인가

정의선 현대차그룹 회장은 지난달 26일 미국 조지아주 서배너시 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 준공식에서 이렇게 말했다. 정의선 회장의 이 발언은 의미심장하다. 단순히 현지 공장을 짓는 차원이 아니라 미국에 지속 가능한 거대한 제조업 생태계를 구축하겠다는 발상이기 때문이다.

한국, 대미 투자 전 세계 최고

광역시급 일자리 미국으로

제조업 심장 울산 인구 줄어

청년·여성 수도권으로 떠나

기업규제 원점에서 대폭 풀고

투자·R&D 세액공제 확대해야

광역시급 일자리 미국으로

제조업 심장 울산 인구 줄어

청년·여성 수도권으로 떠나

기업규제 원점에서 대폭 풀고

투자·R&D 세액공제 확대해야

현대차그룹은 또 루지애나주에 연간 270만t 규모의 전기로 제철소를 건설한다. 이 공장은 루지애나주의 풍부한 액화천연가스(LNG)와 값싼 산업용 전기를 이용해 저탄소 공법으로 자동차 강판을 생산할 계획이다. 포스코도 루지애나 제철소에 투자하기로 했다. 한국에서 경쟁관계가 미국에선 동맹관계로 바뀐 셈이다. 관세장벽을 피할 수 있는데다 원가를 낮추고 미국시장 점유율을 확대할 수 있는 윈-윈 게임이 되기 때문이다.

미국 현지 생산 늘면 국내 제조업 타격

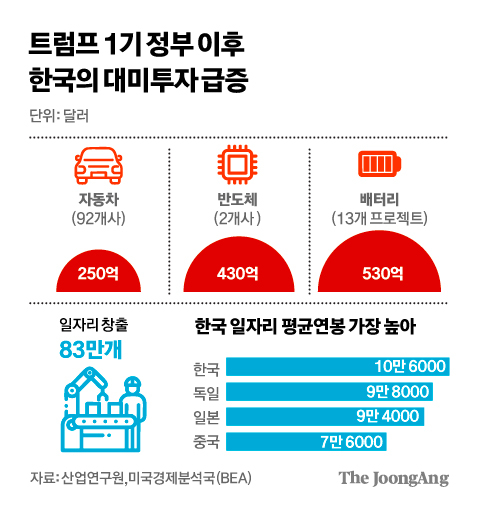

한국은 트럼프 1기 정부를 거쳐 바이든 정부까지 미국에 가장 많이 투자한 나라다. 모두 1600억 달러(230조원)에 달한다.

그러나 현대차는 최근 1조원 규모의 울산공장 하이퍼캐스팅 생산시설 투자를 연기했다. 하이퍼캐스팅은 대형틀에 알루미늄을 넣고 강한 압력으로 차체를 만드는 첨단공법이다. 현대차가 울산공장에 오랜만에 시도하는 대규모 투자다. 현대차는 투자 시기를 조정한다는 입장이지만 미국의 고율 관세가 유지될 경우 투자 자체가 무산될 수도 있다.

지난해 자동차 수출의 취업유발 인원은 69만5000명, 전체수출 취업유발 인원의 16.7%를 차지했다. 이는 반도체의 두배에 이르는 수치다. 미국의 관세 폭탄으로 자동차 수출이 줄어들면 국내 일자리도 그만큼 감소하게 된다는 얘기다.

하지만 울산의 미래는 암울하다. 1997년 울산은 광역시로 승격한 이후 인구가 계속 늘다가 2015년부터 감소세로 바뀌었다. 특히 청년층, 이 중에서도 고학력 엔지니어가 빠져나갔다. 자동차산업의 젊은 엔지니어는 경기도 화성시 남양연구소나 싱가포르 글로벌혁신센터로, 조선업의 엔지니어는 경기도 판교로 떠났다.

이대로 가면 10년 후 울산의 모습은 어떻게 될까. 청년과 여성이 사라지고 하청노동자와 이주노동자만 남은 공동화된 도시로 전락할 것이다. 울산뿐만이 아니다. 해외 설비투자 증가율이 국내 투자의 두 배를 넘어선 불균형이 지속하면 국내 대부분의 지역 생산기지는 경쟁력을 잃고 몰락하게 될 것이다.

미·중보다 훨씬 불리한 기업 여건

한국 제조업을 세계 5위권으로 올려놓은 것은 연구개발과 시설투자를 주도한 대기업의 공이 절대적이다. 하지만 한국에서 대기업은 각종 규제와 역차별에 묶여있다. 공장부지 무상 제공, 세제 혜택, 보조금 지급 등을 내세워 해외투자 유치에 혈안이 된 미국·중국 등에 비해 애초부터 불리한 상태에서 경쟁하고 있다.

반도체만이라도 주 52시간제 규제를 제외하는 반도체특별법도 노조와 민주당의 반대로 국회에 묶여있다. 이러는 사이 중국은 반도체, AI, 양자컴퓨터 등 첨단 과학기술 굴기를 위해 하루 24시간 3교대로 연구인력을 풀가동하고 있다.

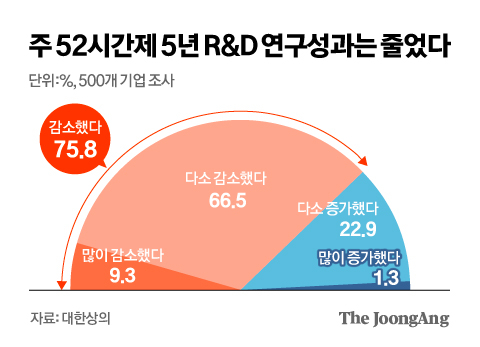

대한상공회의소가 주 52시간제 도입 5년을 맞아 연구개발 부서를 두고 있는 국내기업 500개를 대상으로 설문 조사한 결과 75.8%가 연구개발 성과가 줄었다고 응답했다.

국회는 2023년까지 한시 적용됐던 임시투자세액공제를 중소·중견기업에 한해 올해까지 연장하는 조세특례제한법 개정안을 처리했다. 하지만 대규모 설비투자를 주도하는 대기업은 빠졌다. 그 결과 국내 설비투자는 ‘빙하기’에 돌입할 전망이다. 산업은행이 국내기업 4000곳을 조사한 결과 설비투자 증가율이 지난해 8.1%에서 올해 0.9%로 급감할 것으로 나타났다.

R&D 투자 중국보다 갈수록 뒤처져

한국의 연구개발(R&D) 투자는 아직 세계 상위권이다. 그러나 연구개발을 주도하는 대기업에 대한 지원은 매우 인색하다.

문재인 정부 때 정부 R&D 예산은 중소기업에 집중됐다. 2010년 2만659개였던 중소기업 부설연구소가 2022년 4만2525개로 두배 이상 늘었다. 산업자원부의 연구개발 예산은 대기업(5%)보다 중소기업(42.7%)에 집중됐다.

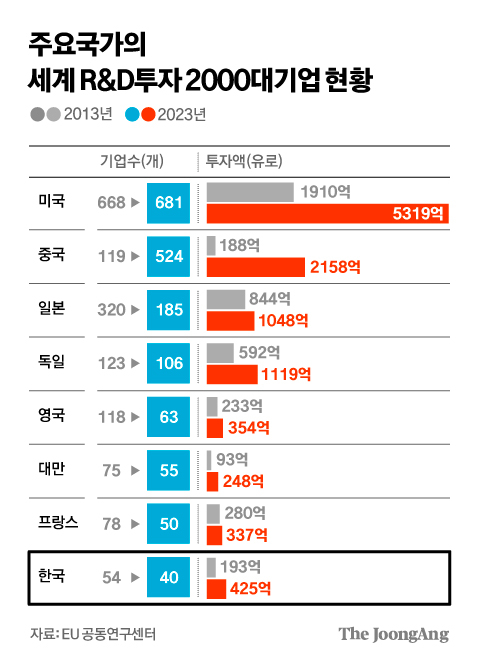

반면 중국은 대기업 중심으로 엄청난 R&D 투자를 쏟아부었다. 2013년 한국보다 적었던 중국 대기업의 R&D 투자는 10년 뒤 한국의 5배를 넘어섰다.

오는 6월 3일 새 대통령이 확정된다. 누가 되더라도 한국 제조업의 몰락을 막는 일에 총력을 다해야 한다. 제조업이 무너지면 부산·울산·경남과 충청권 등 그나마 일자리를 창출하고 있는 지방의 붕괴가 현실화될 것이다.

새 정부가 국내 제조업 공동화를 막는 길은 크게 세 가지다.

첫째, 대기업에 집중된 각종 규제를 원점에서 재검토해 폐지 또는 대폭 완화해야 한다.

대기업집단 지정제도, 중소기업적합업종제 등은 한국에만 있는 ‘갈라파고스 규제’다. 미국·중국에도 없는 규제를 우리 기업에만 적용하는 것은 손발을 묶어놓고 싸우라는 것과 다름없다. 규제법안을 만들 때 중국·미국 등 경쟁국에 비해 불리한지를 우선적으로 고려해야 한다.

둘째, 연구개발과 설비투자를 주도하는 대기업에 세제 혜택과 정부 지원을 집중해야 한다.

투자세액 공제에서 대기업을 제외할 경우 설비투자 감소-시설 노후화-경쟁력 약화-고용 감소의 악순환으로 이어질 게 분명하다.

대기업의 연구개발 세액공제도 중소기업에 맞춰 25%까지 올려야 한다. 대기업, 중소기업 구분 없이 실제 연구개발 성과에 따라 세금 혜택을 주는 방식으로 바꿔야 한다. 대기업의 연구개발 성과를 중소기업에 전수하면 제조업 생태계가 더 건강해질 수 있다. 코로나 팬데믹 당시 삼성이 중소기업에 스마트 팩토리 기술을 지원, 마스크 생산량을 극대화한 게 좋은 사례다.

셋째, 대기업 정규직 노조가 주도하는 경직된 노동시장을 청년 중심으로 유연하게 바꿔야 한다. AI·로봇·빅데이터 기술을 활용해야 하는 스마트 팩토리에서 기존 정규직 숙련노동자는 효용가치가 떨어진다. 새 기술에 익숙한 청년들을 주요 일자리에 배치하고 고령 근로자는 생산현장의 빈틈을 메우는 쪽으로 노동시장을 재편해야 한다. 이를 위해 아직도 남아있는 연공서열 시스템과 임금 체계를 획기적으로 개혁해야 한다.

“한국은 폐쇄적인 투자환경과 혁신 없는 현 상황이 지속되면 2030년쯤엔 아무것도 남아있지 않을 것이다.”

TSMC 창업자 모리스 창의 경고는 섬뜩하다. 미·중 경제패권 전쟁 속에서 한국이 살아남는 길은 혁신과 개혁을 통해 제조업 하기 좋은 환경을 만드는 것이다.

정철근([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)