"작은 불로 확 번진다"…50년 방치한 '늙은 숲' 진짜 문제는 [산불 한달]

" 작은 불씨만 있어도 산불이 확 번지게 생겼습니다. 나무 줄기와 이파리를 타고 불길이 확산하는 수관화(樹冠火)가 우려됩니다. "

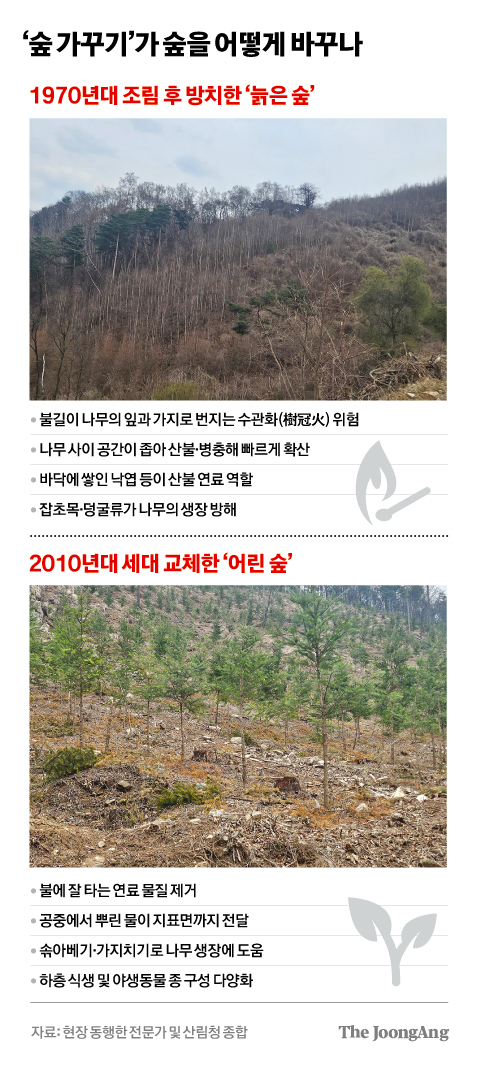

지난 2일 강원도 춘천 옥광산을 찾은 산불·방재 전문가 채희문 강원대 산림과학부 교수는 수령이 50년 넘는 활엽수들이 서로 기대듯 기울어진 모습을 보면서 이렇게 말했다. 산불이 나면 연료가 되는 마른 가지와 덩굴류가 나무를 휘감은 모습이었다. 채 교수는 “나무 간격이 좁으면 불이 땅부터 꼭지까지 층층이 타고 올라가는 사다리 연료가 된다”고 했다.

차로 15분가량 떨어진 곳에 산림청이 ‘숲 가꾸기’ 사업을 진행한 현장의 모습은 달랐다. 나무들이 간격을 유지하며 곧게 뻗은 채 자리 잡고 있었다. 채 교수는 약 6m 간격으로 심긴 낙엽송을 보면서 “이렇게 나무를 솎아줘야 산불이 나도 빠르게 끌 수 있고, 병충해 위험도 줄어든다”고 설명했다.

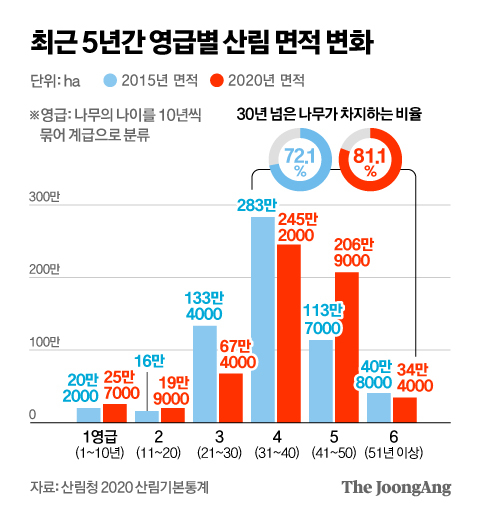

지난달 경북에서 역대 최악의 산불이 발생하면서 한국 숲의 구조를 바꿔야 한다는 주장이 나오고 있다. 1970년대 산림녹화 사업으로 조성한 한국 숲이 고령화한 데다, 나이 든 숲은 나무 간 간격이나 수종 등에 있어서 산불에 취약하다는 게 요지다.

1970년대 옥광산에서 처음 조림사업이 실시됐을 때는 1ha당 약 2500그루의 나무가 심겼다. 2000년대 들어 숲 가꾸기를 시작해 7~8년마다 나무의 30%가량을 벌채했다. 옥광산 전체 국유림 면적 1080ha 중 354ha(32.8%)가량 숲 가꾸기를 했다. 황판수 춘천국유림관리소 자원조성팀장은 “최적의 숲을 만들기 위해 1ha당 몇 그루가 적정한지 고민해 잘라내면서 우량한 나무를 만드는 것”이라고 설명했다.

━

70년대 육림사업, 90년대 들어 “가꿔야 한다”

산림 정책의 기조를 전환한 계기는 1990년대 후반 시작한 숲 가꾸기다. 나무를 ‘심는 정책’에서 솎아베기와 가지치기, 어린나무 가꾸기 등 ‘가꾸는 정책’으로 전환했다. 숲을 이루는 나무를 세대교체하고, 간격(입목량)과 종류(수종)를 조정하는 게 핵심이다. 산지에 개설하는 도로인 ‘임도’를 내기도 한다. 이를 통해 산불 진화에 필요한 소방차가 지나거나 목재를 운반할 수 있다.

━

“불에 잘 타는 연료 제거하는 일이 숲 가꾸기”

국립산림과학원에 따르면 헬기 등을 활용해 공중에서 산불 진화를 했을 때, 숲 가꾸기를 한 숲의 진화 효율(75%)은 방치한 숲(29~35%)보다 2배 이상으로 높아진다. 현장에 동행한 박광서 북부지방산림청 산림경영과장은 “숲 가꾸기를 한 곳은 산불의 3요소인 기상·지형·연료 중에서, 불에 타는 연료 물질을 줄이는 효과가 있다”고 했다.

경북 산불 이후로 침엽수(소나무)가 화재에 취약하다는 주장을 두고 갑론을박이 있었다. 이에 관해 남성현 전 산림청장은 “불에 강한 나무란 없다. 수종의 문제가 아닌 숲 관리의 문제라고 봐야 한다”고 주장했다. 그러면서 “현재 한국에 생육하는 소나무 숲 중에 면적으로 6%만이 인공림이고, 나머지는 (정책보다는) 한국의 기후·지형에 따라 자연 발생적으로 조성된 것”이라고 강조했다.

숲 가꾸기는 나무의 생장에도 영향을 준다. 앞서 살펴본 현장과 불과 30m 떨어진 거리에 산림청이 관리한 구역은 비슷한 수령의 잣나무인데도 한눈에 보기에도 나무 지름이 굵었다. 지난 30~40년 동안 병들고 노쇠한 나무 등을 솎아내 나무들의 간격을 5~6m가량으로 벌려줬기 때문에 충분한 양분과 햇빛을 받을 수 있었다. 산림청에 따르면 잣나무 15년생을 솎아베기한 곳에선 10년간 나무 지름이 14cm 더 자라지만, 솎아베기를 안 한 곳은 5cm를 자라는 데 그친다.

━

“소나무와 활엽수 비율 망가뜨린다” 비판도

남 전 청장은 “숲 가꾸기가 글로벌 스탠다드(standard)”라고 했다. 대표적으로 미국 산림청(USDA) 등 다른 국가들에서도 산불 위험이 높은 지역에 기계적 솎아베기(Mechanical thinning)를 하면서 산불 예방과 기후변화 대응에 나서고 있다.

한국 산림청은 지난해부터 오는 2028년까지 총 138만 ha를 숲 가꾸기한다는 5개년 추진 계획을 진행하고 있다. 예산은 총 1조 8159억원이 투입된다. 고기연 한국산불학회장은 “벌채에 관한 부정적인 인식이 크다보니 숲 가꾸기에 장애 요인이 있는 게 사실”이라면서 “선제적으로 산불에 대응하고 지속가능한 산림 경영을 하려면 커진 나무는 벌채해 이용하고 그 자리에 좋은 묘목을 키우는 ‘순환적 임업’이 중요하다”고 말했다.

다만 숲 가꾸기 사업에 비판 의견도 적지 않다. 홍석환 부산대 조경학과 교수는 “숲 가꾸기는 큰 나무를 키운다는 명목으로 소나무와 활엽수의 관계(구성비)를 망가뜨린다”며 “산청과 경북의 산불을 살펴보면 산불이 도로를 타고 확산하는 게 여실히 드러나는데, 임도가 없어서 불이 확산했다는 주장에 동의할 수 없다”고 말했다.

서지원.박종서([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)