10년 동안 장인이 한 땀 한 땀 만든 덕수궁ㆍ경복궁의 가구

경복궁은 조선의 법궁(제1 궁궐), 사정전은 왕의 공식 집무실이다. 입구를 바라보고 용교의가 놓였다. 용교의는 왕이 앉는 접이식 의자다. 화려하게 주칠을 했고, 손잡이는 동그랗게 말아 올렸다. 운룡문은 금채로 장식했다. 용교의가 올라간 용평상 뒤에는 일월오봉병을 펼쳤다. 왕권을 상징하는 해와 달, 왕실의 번영을 기원하는 산봉우리·소나무·물을 그린 병풍이다. 왕은 맨바닥을 밟지 않았다는 기록에 따라 돗자리 여러 장을 이어 붙인 지의도 깔았다. 지의 제작에는 조선시대 임금에게 진상하는 왕골 자리를 만들던 함평에서 1년간 키운 왕골을 썼다.

지난해 말부터 사정전 앞에 서면 볼 수 있는 장면이다. 이전까지는 용도와 시대가 다른 기물이 뒤섞여 있었다. 에르메스 코리아와 재단법인 아름지기, 국가유산청이 2021년 경복궁 사정전의 원형을 되살리는 데 두 손을 모았다. 전각의 용도에 맞게, 시대적 일관성을 지키려면 어떤 모습이어야 할까. 우선 단국대 김문식 교수, 김봉렬 전통문화연구소 온지음 집공방장 등 전문가들을 자문위원으로 고증 및 연구조사에 들어갔다. 아름지기 김소영 선임은 “사정전은 어떤 목적의 전각인지, 그 앞에 선 방문객들에게 보여드릴 가장 사정전다운 장면을 전문가들과 함께 고민했다. 고증부터 제작까지 차근차근 진행했다”고 말했다.

사정전에서는 매일 아침 상참의가 열렸다. 상참의는 대신·중신 및 참상관 이상 관인들이 국왕을 배알하던 약식 조회다. 사정전의 평상시 모습, 상참의를 재현하기로 한 까닭이다. 왕은 어느 방향으로 어떻게 앉을까, 상참의 거행의 핵심인 왕에게 올리는 글인 계(啓)를 담은 상자는 어떤 모양이었을까. 무형문화재 박명배 소목장, 손대현 칠장, 양석중 이수자 등이 남은 유물이나 기록을 연구했고, 여러 차례 다시 만들기도 했다. 왕의 기물 6종 6점, 상참의 기물 5종 9점, 의장물 3종 5점 등 총 14종 20점의 재현에 3년이 걸렸다.

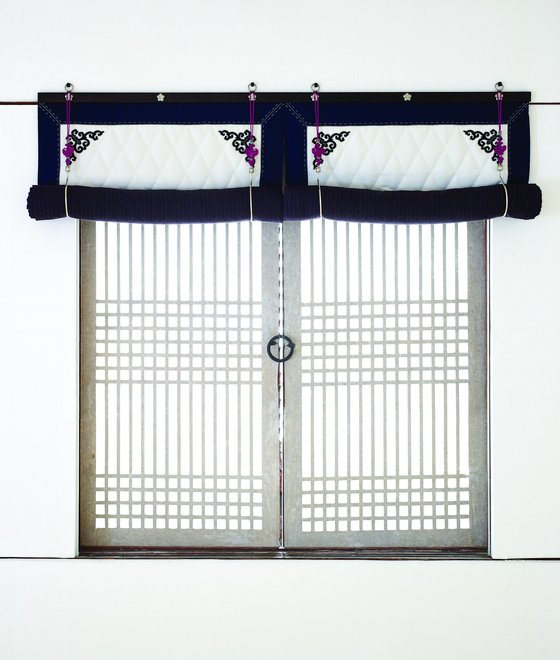

이는 2015년 시작한 에르메스와 아름지기의 ‘궁궐 전각 내부 집기 재현 사업’ 중 하나다. 재현 사업은 덕수궁 함녕전에서 시작됐다. 함녕전은 고종의 침전이자 신하와 사신들을 접견하던 곳이다. 창호의 무렴자(겨울 외풍을 막기 위한 휘장)를 제작했고, 황제의 접견실에는 황칠한 어좌를 만들어 넣었다. 어좌 밑에는 용 문양 왕골자리(용문석과 지의)를 깔았다.

작업은 황제의 집무실인 덕수궁 즉조당으로 이어졌다. 대한제국을 선포한 고종은 경운궁(당시 덕수궁의 이름)을 황제의 정궁으로 삼고, 1902년 중화전 건립 전까지 즉조당을 정전으로 사용했다. 각기 다른 모양의 ‘수(壽)’자와 ‘복(福)’자를 반복 배치한 백수백복도병풍을 뒤로하고 경상(왕의 서안) 앞에 앉은 황제는 곁에 은입사 촛대와 손화로를 뒀다.

국가유산청과 문화유산국민신탁은 지난해 말 에르메스와 아름지기를 국가유산 분야 사회공헌 우수기업으로 표창했다. 지난 10년간 덕수궁 함녕전ㆍ즉조당, 경복궁 사정전 등 궁중 생활 공간의 원형을 복원해 조선 왕실의 생활 미학을 현대에 되살린 공헌이다. 이들은 올해부터 경복궁의 법전인 근정전 재현 전시에 들어간다. 근정전은 조선 제1 궁궐의 중심 전각이다.

권근영([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)