부동산 지고, 1g '금콩' 재테크…韓 뛰어넘는 이 나라의 금사랑

국제 금값이 지난 11일(현지시간) 온스(28.34g)당 3200달러(약 454만원)를 돌파하는 등 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 상황에서도 일반인들이 금을 사모으는 나라가 있다. 바로 인도와 중국이다.

인도는 지난해 가장 많은 금 장신구(560t)를 구매한 나라다. 같은 해 금괴 구매량은 240t이었다. 인도에서 금의 인기는 결혼 문화와 관련이 깊다. 인도의 한 보석 소매업체 관계자는 이코노미스트에 “인도에선 연간 약 1000만 건의 결혼이 이뤄지며, 이 시장만으로도 연간 300~400t의 금 수요가 발생한다”고 말했다.

2023년 기준 중국은 세계 최대 금 생산국(378t)이다. 그런데도 자국 내 금 장신구와 금괴 수요의 40%만 충당했을 뿐이다. 인도는 2022년에 단 1t의 금을 생산하고, 700t이 넘는 금을 수입했다. 인도에는 풍부한 금광 자원이 있지만 채굴에 대한 규제가 까다로운 편이라고 한다.

다만 일각에선 "아시아 국가에서의 금의 인기는 각국의 경제 구조와 보다 밀접한 관련이 있다"는 분석도 나온다. 인도와 중국 등은 자본 시장에 대한 규제가 엄격하고, 해외 시장에 투자하는 것도 자유롭지 않다. 이런 상황에서 금이 자국의 통화 가치 하락에 대한 헤지(위험 회피) 수단으로 각광받는다는 것이다.

실제로 인도 가계 자산 중 주식 비중은 6% 미만이지만, 금은 15%를 차지한다. 금을 담보로 한 대출 시장도 성장세다. 지난해 12월 인도에서 금 담보 대출 건수는 지난해 4월보다 68% 증가했다. 이는 전년도 같은 기간의 12.7%보다 크게 늘어난 수치다. 인도 최대의 금 담보대출 업체인 무투트는 15분 안에 금 대출 승인을 내주고 있다.

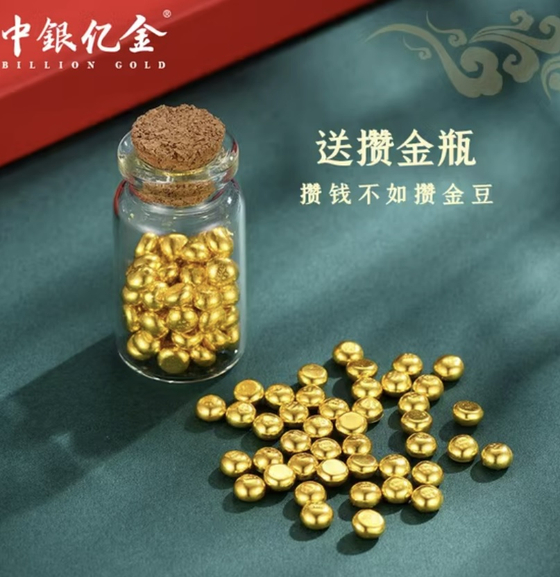

이에 중국에선 젊은 층을 중심으로 1g짜리 '금콩' 재테크가 인기를 끌고 있다. 연간 1~2% 수준의 은행 예금에 돈을 맡기기보다는 소량이라도 금을 구매하는 게 낫다는 심리다. 중국의 한 금거래소 관계자는 “중앙은행이 금을 사면 사람들도 ‘나도 금을 사야겠다’고 생각한다”고 매체에 말했다.

이코노미스트는 “아시아인들이 ‘골드 버그(gold bugs·금 애호가)’로 남아 있는 진짜 이유는 문화적인 이유와 별개로 경제와 정치에 있다”며 “금 수입이 늘어날수록 무역수지에는 악영향을 미친다”고 짚었다.

실제로 태국 중앙은행은 지난해 금 수입 증가가 경상수지 흑자를 적자로 전환시킨 원인이라고 밝혔다. 태국에선 지난해 금괴 수요가 전년보다 17% 증가한 40t을 기록했다. 지난해 인도의 순금 수입액 역시 450억 달러(약 63조8000억원)로 경상수지 적자 폭의 두배에 달했다.

위문희([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)