보지 못하지만 더 많이 느껴본다…시각장애인의 담담한 일상

![작가 조승리는 “장애인들의 삶을 꺼내 놓는 글쓰기를 하고 싶다”고 했다. [사진 조승리]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/04/16/303baf8b-4486-4c28-8a28-1d1db3185e72.jpg)

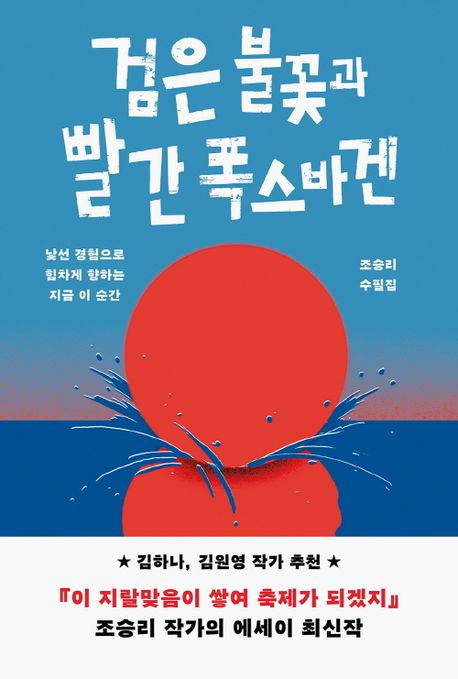

지난해 3월 『이 지랄맞음이 쌓여 축제가 되겠지』에 이어 1년 만에 두 번째 수필집 『검은 불꽃과 빨간 폭스바겐』을 낸 시각장애인 작가 조승리(39) 이야기다. 지난 9일 그와 전화로 이야기를 나눴다.

“혼자 하는 글쓰기도 좋지만 사람들과 부대끼며 일하는 마사지도 좋아요. 이렇게 글쓰기를 ‘부업’으로 하면 외려 더 오래 글을 쓸 수 있지 않을까 생각도 들고요.”

첫 책이 많은 사랑을 받은 것에 대해 그는 “마음속 울분을 털어내고 싶어 시작한 글쓰기가 여기까지 나를 데리고 올지 몰랐다”고 했다. “고여 있던 감정을 쏟아내고 나니 한결 가벼워졌고, 글을 쓰는 일 자체가 즐겁다는 사실을 깨닫게 됐다”는 것이다.

첫 공모전에서 대상을 타고, 책도 10쇄를 찍었지만 단행본을 내기까지는 어려움이 많았다고.

“책을 내준다는 곳이 없었어요. 매주 3~5곳의 출판사를 정해 투고했고 28번째로 두드린 곳과 연이 닿았죠. 단 한 명만, 단 한 명의 편집자만 내 글을 알아봐 주면 된다는 생각이었어요.”

그렇게 낸 첫 책이 과거의 고해성사라면 신간 『검은 불꽃과 빨간 폭스바겐』은 지금 이 순간의 이야기다.

조승리는 “첫 책을 읽은 후 ‘지금은 어떻게 지내는지 궁금하다’는 독자가 많아 두 번째 책을 낼 용기를 얻었다”며 “나의 오늘을 들려주고 싶다는 생각이 들었다”고 했다.

“솔직하자”는 것이 그의 글쓰기 신조. 신간 역시 날 것 그대로의 조승리를 담았다. 책에는 저자가 장애인 활동지원사와 함께 온종일 압구정에서 성형외과 상담을 받은 후 코에 필러 시술을 받는 이야기가 나온다. 그는 단골 미용실 원장에게 이런 핀잔도 듣는다. “근데 자기는 왜 이렇게 못됐어?”

“독자들이 제게 바라는 건 수려한 문장이 아니라 날 것 그대로의 경험인 것 같아요. 저라는 사람이 어떻게 세상을 살아나가는지 궁금한 거죠.”

조승리는 ‘본다’는 서술어를 쓰는 것을 주저하지 않는다. 신간의 상당 부분을 차지하는 그의 여행기는 촉각, 청각, 후각의 조합으로 이뤄져 있다. 그에게 ‘본다’는 것은 어떤 의미일까.

“제게 ‘본다’는 것은 ‘느껴보는 것’입니다. 청각이나 촉각으로 받아들인 감각을 ‘본다’고 표현해요. 그렇게 보는 세상이 반드시 정답이라고는 생각하지 않지만. 그럼에도 불구하고, 제 방식대로 본 것을 본다고 씁니다.”

홍지유([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)