노르웨이 하면 뭉크? 섬유예술가 한나도 있다

오슬로에 ‘절규’하는 화가 뭉크(1863~1944)가 있다면, 트론헤임에는 섬유예술가 한나 리겐(1894~1970)이 있다. 트론헤임은 오슬로·베르겐에 이은 노르웨이 3대 도시, 2016년부터 한나 리겐을 기리는 트리엔날레를 시작했다. 3년마다 4~9월, 트론헤임 곳곳의 미술관·갤러리에서 한나 리겐과 그의 세계를 이어받은 섬유예술가들의 작품을 전시한다. 올해 주제는 ‘엄마(Mater)’. 트리엔날레 총감독인 잉그리드 루난 응용미술관장은 “마터(Mater)는 라틴어로 엄마를 뜻하며, 창조·기원·돌봄까지 그 의미를 확장할 수 있다”며 “리겐과 그 후예들이 예술과 공예를 통해 어떻게 자신과 세계를 직조했는지 조명할 것”이라고 말했다.

바늘과 실은 휴대하기 쉽고, 전문 교육 없이도 대대로 전승된다. 섬유예술의 역사는 길지만 주류 미술에 편입된 지는 오래지 않다. 전시는 어디서나 만나기에 하찮게 대접받곤 하는 섬유예술의 너른 스펙트럼을 보여준다.

1894년 스웨덴 말뫼에서 태어난 한나는 1924년 노르웨이 화가인 한스 리겐과 결혼해 바닷가 마을 외를란트에 자리 잡고 딸을 낳았다. 세 식구는 전기·수도도 없이 닭과 양을 치고 농작물을 재배하며 자급자족하는 생활을 했다고 한다. 한나는 직조기까지 만들어 준 남편의 권유로 직물을 짜기 시작했다. 밑그림 없이 짜내려 간 그의 태피스트리 소재엔 터부가 없었다. 소소한 일상부터 신문에서 본 정치적 내용까지 담았다.

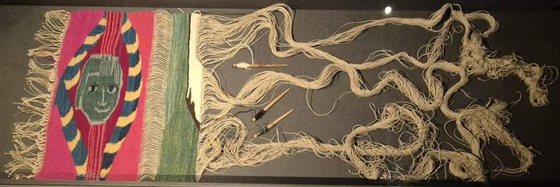

끝내 완성하지 못한 마지막 작품은 ‘자화상’(1969~70), 실과 바늘이 그대로 붙어 있다. 그는 마지막 14년을 보낸 트론헤임에 많은 작품을 기증했다. 잊혀 가던 이름은 2012년 독일 카셀 도큐멘타 전시를 계기로 되살아났다. 노르웨이 외진 피오르에서 카펫을 짜며 나치를 맹렬하게 비판한 여성 예술가가 있었단 사실에 세계가 놀랐다. 2017년 영국 옥스퍼드 현대미술관에서 회고전도 열었다. “화려한 태피스트리에 짜 넣은 정치”(뉴욕타임스), “히틀러와 처칠을 웃음거리로 만든 여자”(가디언)라는 평가가 나왔다.

이름 없는 여성들의 소일거리 취급받던 섬유예술이 부쩍 재조명 받고 있다. 지난해 베니스비엔날레에서는 뉴질랜드 마오리족 여성들로 이뤄진 섬유예술가 그룹 ‘마타호 컬렉티브’가 최고상을 받았다. 국내에선 2023년 국립현대미술관에서 회고전을 연 이신자(94) 덕성여대 명예교수가 뒤늦은 전성기를 맞고 있다. 실은 보기보다 질기고 강하다.

권근영([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)