[고영경의 아세안 워치] 미국과 골든아워 이어가는 베트남의 실용외교, 한국에도 도움

지난 1월 베트남 총리 팜 민찐의 이 발언은 베트남의 실용적 외교 전환을 보여준다. 그는 미국 플로리다주 팜비치에 있는 트럼프의 저택 마러라고 리조트 방문 가능성까지 언급했다. 일본의 아베 신조 전 총리가 증명했듯 골프 외교는 트럼프와의 관계 개선에 효과적인 통로다.

대미 무역흑자 3위국인 베트남

규제 바꿔 통신 분야 투자 허용

미국산 항공기, LNG 수입 확대

규제 바꿔 통신 분야 투자 허용

미국산 항공기, LNG 수입 확대

지난달 26일 베트남 정부는 일론 머스크의 스타링크 서비스를 전격 승인했고, 이틀 뒤인 지난달 28일 트럼프 그룹은 베트남 파트너사와 함께 15억 달러 규모의 골프장·주거 단지 프로젝트를 발표했다. 미국이 주요 무역 대상국을 ‘더티(dirty) 15’라 지칭하며 관세 압박을 강화하는 상황에서도 미-베트남 관계는 골든아워를 이어가는 듯하다.

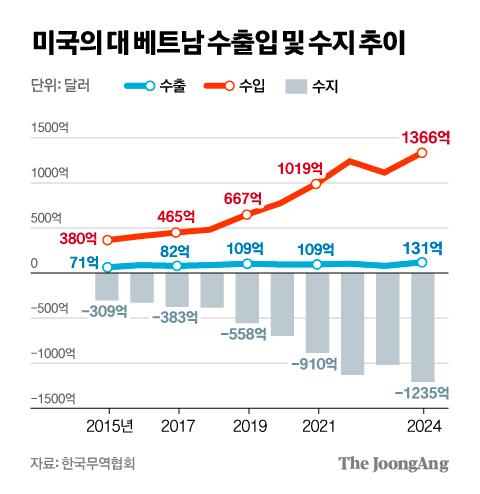

베트남의 2024년 무역수지 흑자는 247억7000만 달러로 대미 무역흑자가 약 1043억 달러에 이른다. 여기에는 중국 기업이 베트남으로 이전한 효과도 포함된다. 트럼프 전 대통령이 과거 베트남을 “중국보다 더 나쁜 무역 불공정 국가”라고 지칭한 이유다.

팜 민 찐 총리는 미국-아세안 기업협의회 대표단과의 간담회에서 무역 불균형 해소를 위한 구체적 조치로 미국산 농산물과 에너지 수입 확대, 원산지 검증 강화, 베트남 시장경제지위(MES) 인정 요청 등을 제안했고, 경제 사절단은 미국을 방문해 트럼프가 중시하는 에너지 및 항공 분야에 초점을 맞춘 41억 달러 규모의 양해각서(MOU)와 계약을 체결했다.

‘대나무 외교’로 미·중 관계 전략적 관리

베트남의 강점은 세 가지다. 첫째, 투 람 서기장 체제로의 전환 과정에서 정치적 안정을 유지했다. 2024년 7월 응우옌 푸 쫑 전 서기장 서거 후 순조로운 권력 이양에 성공했다. 둘째, ‘국가 도약의 시대’ 비전 아래 2030년 고·중 소득국, 2045년 고소득국 목표를 제시하고 정부 기관 35~40% 감축 등 과감한 구조 개혁을 추진하고 있다.

트럼프 1기 때 일본이 자동차 관세 면제를 받는 데 당시 아베 총리의 골프 외교가 일정 부분 기여했다는 평가가 있지만, 베트남의 경우 무역 구조와 중국과의 밀접한 관계를 고려할 때 골프 외교만으로 관세 위협을 완전히 피하기는 어려울 수 있다.

2일 발표될 미국의 신규 관세 조치에서 베트남이 타격 대상이 될 가능성도 존재한다. 그러나 최악의 시나리오에서도 베트남은 미국과의 경제 협력 강화를 통해 피해를 최소화할 여지가 있다.

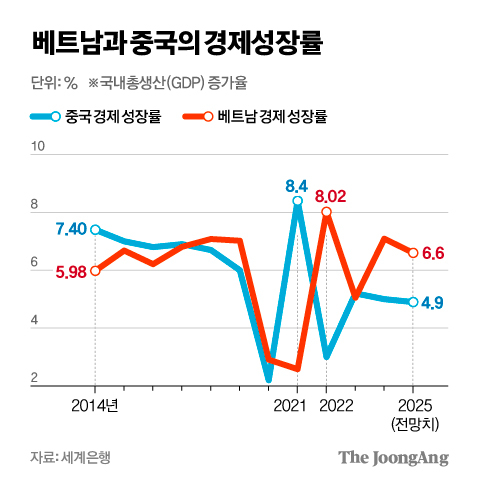

베트남의 강점은 튀르키예와 필리핀, 인도네시아 등 경쟁 신흥국이 정치적 혼란을 겪는 동안 상대적으로 안정된 정치 환경과 경제 성장을 유지하고 있다는 점이다. 애플과 인텔, 나이키 등 미국 대기업이 대규모로 진출해 있어 미국 내 산업계의 지지를 얻을 수 있다는 이점도 있다.

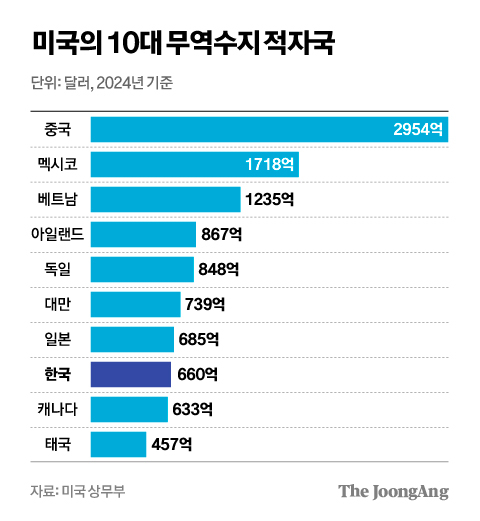

베트남이 트럼프의 공세를 잘 헤쳐나가는 것은 한국 경제와 별개인 문제가 아니다. 트럼프 시대의 통상 압력 앞에 한국과 베트남은 같은 처지에 놓여 있다. 두 나라 모두 수출 의존도가 높고 미국 무역수지 적자의 주요 원인국으로 지목되고 있다. 현재 베트남은 대미 무역 흑자 3위, 한국은 8위를 기록 중이다.

‘한-베-미’ 경제 연결성 활용 전략 필요

제조업 가치 사슬에서도 두 나라는 긴밀히 연결돼 있다. 한국에서 핵심 부품을 조달하고, 베트남에서 최종재를 생산해 미국 등 세계 시장에 수출하는 구조가 형성돼 있다. 대표적으로 삼성전자는 베트남 내에 6개 생산 공장과 연구·개발(R&D)센터를 운영하며, 베트남 전체 수출액의 14%를 차지할 정도로 큰 역할을 하고 있다.

트럼프 위기를 헤쳐갈 답은 ‘한국-베트남-미국’ 간 경제적 상호 연결성에 있다. 이제 우리는 베트남의 외교 레버리지 지혜를 빌려 와야 할 때다. 베트남은 유연한 ‘대나무 외교’로 트럼프의 심기를 읽고, 국익을 도모하는 실용주의를 보여주고 있다. 베트남도 고조되는 통상 압박에 효과적으로 대응하기 위해서 한국의 원산지 시스템 도입 등이 필요하다. 불확실성의 시대, 한국과 베트남이 서로 강점을 주고받는 전략적 협력이 어느 때보다 절실하다.

고영경 연세대 국제학대학원 디지털통상 연구교수

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)